竹本は会議室に沙里を招き入れると電気もつけずにうつむいたまま席についた。窓から差し込む夕焼けが竹本を照らす。沙里は正面に座るのを避けたいなと、竹本のすぐ隣がいいか、少し離れて、、、なんて戸惑っているうちに、とりあえず座れとため息交じりにジェスチャーされてしまった。

「さっきの個展の話。あれ私の方で通すから、とにかくやってくれ。」

あまりにあっさりと事が動いたことに、え!?と前のめりになりつつ沙里は続く竹本の話にことの重大さを思い知る。

「君等が肩入れしている中田悟というカメラマン。経歴に花がないんだ。確かに20代の頃、著名な写真賞を受賞して入るが、そのパブリック・ニューエイジとかいう賞、コンテスト的にはわずか3回しか開催されてない。当時、バブル崩壊後のいわゆるあれだ、即戦力って言葉がもてはやされた頃で、経験もない若いのをいきなり実力派だともてはやすような風潮があったろう。それに乗っかって、海外でも活躍する有名写真家を育て、次世代を担う逸材をと外資系の企業と日本の新聞社によって設けられたのがその賞だ。しかしその直後にその外資系の企業ってのが日本から撤退して、それ以来継続されてないんだよ。中田悟はその3回目の受賞者でそこそこ名は売れたが、メディアは移り気なもんで、次世代を育成しないまま撤退した外資系企業の話題へと流れて、大して中田は持ち上げられることも無くという残念な結果になってる。」

俯いたまま淡々と話す竹本は右手の中指を机にコツコツとあて貧乏ゆすりも始めた。少なくとも、この先も良い話が続きそうもない。

「どこまで調べがついてるのかしらんが、もう少しメジャーな賞を受賞してる人間はいなかったのか? という事だ。それに、彼の素行についても注意が必要だ。渡(わたり)社長は政界進出を狙っていることは君も聞いてるだろう? 中田悟のような普通の男、叩けばひとつやふたつほこりが出るのは当たり前としても、万が一、叩かなくてもぼろが出るような男では絶対に困る。毎晩飲み歩いてるというし、どこでどんな話が転がってるかが問題なんだ。どんな事をしても彼の裏の裏まで知り尽くせ。そして、トラブルが有るようなら、それを担当者として、田村、お前が全部受け止めろ。」

沙里は、全部自分が受け止めることの意味をすぐ理解できず、答えに困った。

「すでに渡(わたり)社長のプロジェクトに関与し、撮影案件をこなしている中田をこれからアーティストとして持ちあげるんだ。渡社長は言わば、外資系企業が育てられなかった才能を日本人として支え開花させたという業績だけ残ればそれでいい。だからこそ、中田悟にそれなりの旨みを見出している。ただそれだけのことだ。彼の写真の腕は、特に渡社長はなにも見ていない。しかしだからこそ、中田悟は余計にスキャンダルのない、地方に埋もれた輝ける才能でなければならんのだ。これは言うなれば、我々に課せられた使命は、今回想定されるあらゆるトラブルをこちらで全てもみ消すということだ。」

そんな大きな話になるとは、思ってもいなかった。完璧な人間像を作り出せという話に沙里の頭の中は真っ白になった。

「君が一番最初に、あの男にアレルギー反応でも起こされたらたまらんのだよ。最後まで、なにがあってもあの男を擁護し、来年の年末まで、完璧にフォローしろ。渡社長のプロジェクトを完遂するということは、そういう事だ。」

帰り道、沙里は竹本の言葉をなんども思い返していた。いつもの、滝のバーにもよらず、ただひたすら、家まで歩いていた。けれど、家には帰りたくもなかった。凍てついた冬の街を、彼女はふらふらと歩き続けていた。

広島という街が、こういう時にやさしいのは、市内を流れる太田川の分流に掛かる橋。そのいずれにも木製のベンチが川沿いにあり、ふとひとりになりたい時に、どこか一つは、たいてい席が空いていた。それも夜ともなれば、間違いなく気持ちが落ち着くまで川の音を聞いていられた。

沙里は暫く川面に映り込む街灯の光を見つめていたが、鼻にすっとはいりこむ冷えた空気に思わず大きなくしゃみをしてしまった。

ティッシュを探していると、バッグから名刺入れが落ちた。それを手に取り、ふと思いついて、沙里は急いで立ち上がりその場から走りだした。

中田悟の家に行ってみよう。

もうどうなってもよかった。悩んでばかりいる自分にさよならしたかった。沙里の中で、毎日のもやもやが、結局、悟を好きだから起きていることだと痛いほどわかっていたから。

市内中心部から横川駅まで来たところで、沙里は握りしめた悟の名刺をもう一度見る。草津とある。どうやったらいけるのか? 土地勘のない沙里は駅まで来ればなんとかなると思っていた。けれど、そんな駅名はJRにはない。横川駅から発車する市内電車の運転者に駆け寄って聞いてみる。草津なら市内電車で行けるが、途中一度乗り換えをしなきゃならないし時間がかかる。JRで新井口という駅まで行くのが早いと教えてもらった。

沙里は子供のお使いのようにあぶなっかしく、お礼もそこそこに唐突に教えてもらった方へ走って行く。

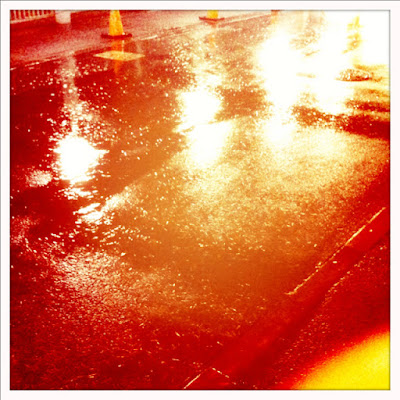

横川から新井口までは2駅。わずか10分程度。けれどそれすら気が遠くなるほど彼女の心はその時焦っていた。車窓から見える夜の街の光の筋が、彼女の目を潤ませた。

新井口駅についてから、彼女はまた途方に暮れる。住所だけ読んだってその場所までたどり着けるわけもない。沙里は土地勘がない上に方向音痴で、しかもスマホじゃない。地図を見ながら歩いたりする事も出来ない。しかもこの駅にはタクシー乗り場というものが駅近くにはないのだ。隣接するショッピングモールまで大きな歩道橋がかかっていて、その先の外れにしかタクシーはいない。よりにもよって、とにかくタクシーを捕まえにくい場所なのだ。

そんなことも知らずに、ただただ駅の改札を出てからどうしようと慌てふためきながら沙里が歩道橋の方をみると、エスカレーター式の動く歩道が半分ついていて、ショッピングモールへとそれに乗った人々の群れは動く行列のごとくぎっしりと並んでいて、その前に進めない感じがとても窮屈に見えて、沙里は人のいない普通の歩道部分を目指して全力で走りだした。

どこに向かうとかでもないのに、ただただ走りだした。

けれど、寒い冬の夜風にあたりながら急に全力で走った沙里の頭にはすぐに激痛が走った。日頃の運動不足のそれである。そして歩道橋の真ん中でとうとう呼吸が早まり、息が上がって、白い息を吐きながらくらくらとよろめいてしまった。心細さも同時に襲いかかった。そして沙里は、ここでとうとう、止まらない涙を抑えきれず流してしまった。泣き崩れるってこういうことなのかと、沙里はその時、身を持って知ってしまった。

迷子のように泣く沙里。

動く歩道に乗る人々の群れは、泣きじゃくる彼女を冷たく見つめながらゆっくりと通り過ぎて行く。

声をかける者は誰もいないかと思った。けれどその姿を見て、一人の女声が駆け寄ってきて、大丈夫ですか?どうしたの?と優しく背中を擦ってくれた。

しかしこの女性が、木村沙知絵。

悟の元カノで人妻という、竹本の言っていた懸念材料になりうる女性だった。